私たちの人生において、働くことは大きな部分を占めています。しかし、「いつまで働くべきなのか?」という問いは、多くの人にとって悩ましいテーマです。定年退職やライフスタイルの変化など、さまざまな要因がこの選択に影響を与えます。私たちは、自分自身の価値観や目標を見つめ直す必要があります。

いつまで働くの意味

「いつまで働く」は、私たちが職業生活においてどの時点で仕事を辞めるかを考える重要なテーマです。この問いは、個人のライフスタイルや経済的状況によって異なります。以下に、このテーマに関連するいくつかの要素を示します。

- 定年退職: 日本では一般的に60歳から65歳が多いですが、これは企業や職種によって異なる。

- ライフスタイルの変化: 家族構成や健康状態が働き方に影響を与えることがある。

- 経済的必要性: 貯蓄や年金制度など、財政状況によっても決まる場合がある。

- 自己実現: 働き続けることで得られる充実感は、多くの場合、精神的な満足と直結している。

また、自分自身の価値観を再評価することも重要です。何を重視するかによって、「いつまで働く」という選択肢は変わります。例えば、趣味や旅行など新しい経験への欲求が強ければ、早期退職を選ぶことも一つの手段となります。

いつまで働くの背景

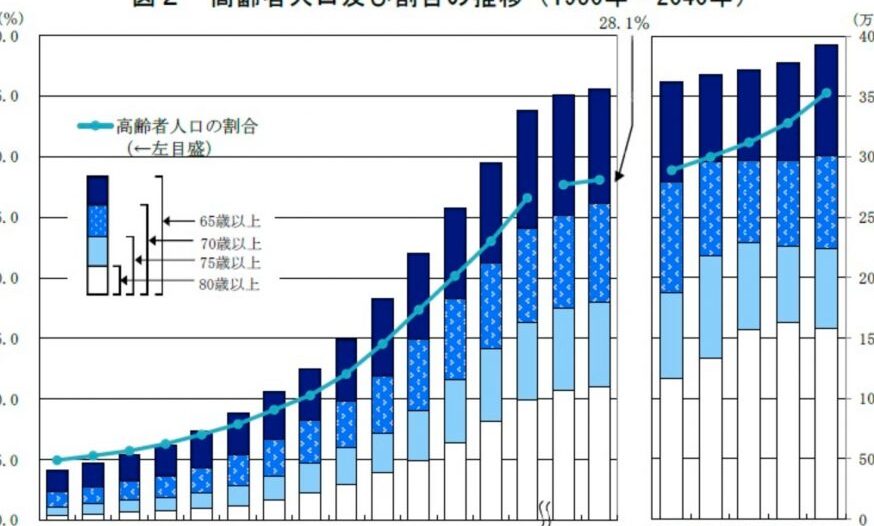

働き続けることに関する選択は、私たちの日常生活において重要なテーマです。特に、日本では高齢化社会や雇用形態の多様化が、この問題をさらに複雑にしています。これらの要因を理解することで、より良い働き方を見つけられます。

高齢化社会の影響

日本は急速に高齢化が進んでいます。その結果、労働力人口が減少し、経済成長にも影響を及ぼしています。以下の点が挙げられます。

- 平均寿命: 日本人の平均寿命は約84歳であり、高齢者が長く働く必要性があります。

- 年金制度: 年金受給開始年齢も上昇しており、早期退職後の生活資金確保が求められます。

- 健康状態: 健康的な生活を送る高齢者も増え、自身のキャリアを継続する意欲があります。

このような背景から、多くの人々が「いつまで働くか」を再考しています。

雇用形態の多様化

現代では、さまざまな雇用形態が存在します。フルタイムだけでなく、パートタイムや契約社員など、多様な選択肢があります。この変化には次のような特徴があります。

- リモートワーク: コロナウイルス感染症拡大以降、在宅勤務が普及しました。これにより、自分自身のライフスタイルに合わせた働き方が可能になりました。

- 副業: 副業を通じて収入源を増やすことも一般的です。それによって経済的自由度が向上します。

- 柔軟性: 労働時間や職場環境について選ぶ権利も広まりました。このため、自分自身に合った仕事環境を追求できます。

いつまで働くに対する意識

私たちは、働くことへの意識が変化していることを実感しています。特に、定年やライフスタイルの選択肢が多様化する中で、「いつまで働くか」という問いはますます重要です。

定年制の変化

定年制度は、近年多くの企業で見直されています。例えば、日本では従来65歳とされていましたが、現在では70歳以上まで延長する動きがあります。この背景には以下の要因があります。

- 高齢者雇用促進:高齢者も労働市場で活躍できるよう、多くの企業が再雇用制度を導入しています。

- 経済的必要性:年金受給開始年齢の引き上げや生活費の増加などから、多くの人が長期間働かなければならない状況です。

- 健康状態:医療技術の進歩により、高齢になっても健康な人が増えています。これによって、自身のキャリアを続ける選択をしやすくなっています。

このような変化に伴い、私たち自身も自分に合った働き方を模索する必要があります。

ワークライフバランスの重要性

ワークライフバランスは、私たちの日常生活において非常に重要です。仕事とプライベートを両立させることで、精神的な充足感や幸福度が向上します。また、このバランスを保つためには以下のポイントがあります。

- 労働時間管理:適切な労働時間を設定し、自分自身に余裕を持たせること。

- 休暇取得:積極的に休暇を取り、リフレッシュする時間を確保すること。

- 柔軟な勤務形態:リモートワークや時短勤務など、自身に最適な働き方を選ぶこと。

いつまで働くに対する各国の取り組み

私たちは、各国が「いつまで働く」の問題にどのように取り組んでいるかを見ていきます。多様なアプローチが存在し、それぞれの文化や経済的背景によって異なる解決策があります。

日本の現状

日本は高齢化社会として知られています。平均寿命が約84歳であるため、定年退職後も働き続ける必要性が増しています。最近では、多くの企業が70歳以上でも雇用を継続する方針を採用しています。この変化には以下の要因があります:

- 労働力不足: 若者人口の減少

- 健康状態の改善: 健康的な高齢者の増加

- 経済的必要性: 年金受給開始年齢上昇

また、リモートワークや副業など、柔軟な勤務形態への需要も高まっています。これによって、高齢者でも自分に合った働き方を選択できる環境が整っています。

海外の例

海外では、日本と同様に高齢者雇用促進政策があります。一部の国では、具体的な法律で定年延長を義務付けている場合もあります。例えば:

- スウェーデン: 定年60歳から65歳へ移行中

- ドイツ: 定年67歳だが、部分引退制度あり

- フランス: 定年62歳だが、高齢者雇用補助金制度実施中

結論

私たちの働き方は多くの要因に影響されており「いつまで働くか」という問いは一人ひとり異なる答えを持っています。高齢化社会や労働市場の変化が進む中で自分自身の価値観やライフスタイルを見つめ直すことが重要です。

リモートワークや副業の選択肢が広がることで柔軟な働き方も可能になっています。これらを活用しながら心身ともに満足できる生活を築いていければ幸いです。私たち自身の未来について意識的に考えることでより良い働き方への道が開かれるでしょう。